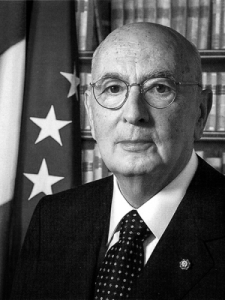

INTERVENTO DEL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

GIORGIO NAPOLITANO,

ALLA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS

"IS THERE A FUTURE FOR EUROPEAN INTEGRATION?"

Londra, 12 ottobre 2006

Desidero innanzitutto ringraziare per l'invito che mi è stato rivolto a ritornare in questa Scuola di così grande fama e prestigio, in cui già nel passato ho avuto occasione di prendere la parola. E ho accettato volentieri l'invito, anche perché mi consente, nella mia nuova veste istituzionale, di far sentire la voce dell'Italia - su un tema a me molto caro - tra queste mura che custodiscono un'alta tradizione di pensiero e di libertà. Una tradizione che ho imparato a conoscere anche in altri luoghi eccellenti di ricerca e di dibattito, come il Trinity College in cui per lungo tempo operò uno studioso e pensatore di eccezionale ingegno, Piero Sraffa, che mi onorò della sua amicizia e al quale resi di frequente visita per oltre un decennio. Un italiano che non perse mai il rapporto con il suo paese, e diede, negli anni bui della dittatura, con generosità e discrezione, il suo sostegno a nobili figure dell'antifascismo ; e che però si identificò a tal punto con la Gran Bretagna e con la sua comunità scientifica che lo aveva liberalmente accolto, da non staccarsene più fino al termine della sua vita.

Oggi mi rivolgo a voi per svolgere un tema che vi è stato proposto in termini interrogativi - se esista un futuro per l'integrazione europea : e anche se sono un convinto sostenitore della causa dell'Europa unita, interpretando e rappresentando un indirizzo di fondo e costante dell'azione di governo e del movimento dell'opinione pubblica in Italia, non sfuggirò agli aspetti più problematici e controversi che la questione presenta. Cercherò cioè di evitare un approccio convenzionale e retorico : anche se negli ultimi tempi perfino in Italia sia cresciuta - a proposito di Europa - una certa "retorica dell'antiretorica", ovvero la tendenza a reagire alle troppo facili apologie dell'integrazione europea con altrettanto facili sentenze demolitorie.

La storia dell'integrazione europea è indubbiamente quella di un grande successo : una Comunità che si è lasciata definitivamente alle spalle antagonismi fatali tra le potenze europee, conflitti sanguinosi per l'egemonia ; un continente che - uscito devastato dalla seconda guerra mondiale - ha avviato un processo di integrazione e liberalizzazione che - nel segno dell'economia sociale di mercato - ha posto le basi per la sua rinascita ; una famiglia di popoli che ha gradualmente esteso il suo modello di riconciliazione e di progresso a tutti i Paesi che hanno voluto farne parte, promuovendo la democrazia, abbattendo le frontiere, dando impulso allo sviluppo economico e civile in tutti gli Stati che si sono via via associati al progetto nato negli anni '50 ; una Unione che si è data istituzioni proprie e regole comuni, un mercato unico e una moneta unica, e che ha l'ambizione di acquistare - parlando con una sola voce - peso e autorevolezza sulla scena mondiale.

Volgendo lo sguardo ai progressi realizzati e alla loro portata, dovremmo chiederci, non tanto come l'Unione abbia potuto attraversare tante crisi e tante evoluzioni, ma come abbia potuto raggiungere questi traguardi.

Eppure i nostri cittadini lanciano segnali di malessere e di inquietudine. La modesta affluenza alle urne alle elezioni del Parlamento Europeo nel 2004 e l'esito dei referendum indetti in Francia e nei Paesi Bassi sul Trattato costituzionale ne sono una eloquente avvisaglia.

Poche epoche sono state sottoposte, come la nostra, a processi di trasformazione tanto accelerati, che scuotono con forza, ovunque, le strutture politiche, economiche, sociali e culturali. Di fronte alla complessità di un mondo sempre più interdipendente e difficile da governare, parte dei nostri cittadini si interroga sulla capacità dell'Unione Europea di fornire soluzioni adeguate ai problemi e alle sfide pressanti della vita di tutti i giorni: la disoccupazione, l'immigrazione, il degrado ambientale, la crisi energetica, il terrorismo, le minacce alla stabilità internazionale.

Sono preoccupazioni ancor più forti tra i nostri giovani, che per la prima volta - dopo decenni di sviluppo ininterrotto - temono che il ritmo di crescita del loro reddito possa risultare inferiore a quello della generazione che li ha preceduti. Sono interrogativi su questioni che sovente trascendono le obiettive responsabilità dell'Unione Europea e le competenze che le sono state attribuite.

Ma anche se la responsabilità nell'affrontare questi problemi ricade in buona parte sui governi nazionali, l'Unione Europea è la nostra più solida speranza per il futuro. In un'epoca in cui sia le opportunità che i pericoli assumono una dimensione mondiale, la risposta non può essere puramente nazionale.

Alcune stime indicano che, nel prossimo quinquennio, il PIL reale della Cina continuerà a crescere con tassi compresi tra l'8 e il 10% ; quello degli USA tra il 2 e il 3% ; mentre l'Unione Europea conoscerà un ritmo medio di sviluppo del 2%.

Alcune proiezioni preconizzano che, se queste tendenze trovassero conferma nel decennio successivo, e se altri Paesi emergenti - l'India in primo luogo - riuscissero a sviluppare il loro potenziale, dopo il 2020 nessun Paese europeo avrebbe titolo per sedere da solo in un forum multilaterale quel è oggi il G7.

Solo unita, l'Europa può partecipare con successo alla competizione globale, e anche tutelare gli interessi dei propri Stati nell'ambito dei negoziati commerciali con il resto del mondo.

L'Europa non manca certo delle risorse - umane, imprenditoriali, scientifiche e tecnologiche - per superare le proprie difficoltà economiche. Ma può riuscirvi solo a precise condizioni.

Il mercato unico deve essere completato ed esteso a tutti i settori, rimuovendo residui protezionismi che minacciano di pregiudicare la nascita di imprese europee in grado di reggere la competizione mondiale.

La concorrenza tra le imprese di diversi Paesi europei deve essere libera, nel contesto di regole chiare e condivise, e tutelata contro il possibile risorgere di tentazioni nazionalistiche.

La zona euro - alla cui stabilità la Gran Bretagna ha un forte interesse - ha bisogno di una strategia di sviluppo efficace, che comporta riforme coordinate e convergenti per adattare i nostri sistemi economici alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Un governo dell'economia che affianchi il governo della moneta è indispensabile per vincere le sfide della crescita e del benessere sociale all'interno dell'Unione e per contribuire, al di là delle sue frontiere, a governare la mondializzazione : con aperture commerciali e flussi di investimento a favore dei Paesi più poveri ; con regole comuni a garanzia dei diritti di tutti.

L'Europa può farcela solo scommettendo sulla qualità, sulle tecnologie avanzate, sull'innovazione. Dobbiamo investire nel capitale umano e consacrare più risorse alla ricerca. Dobbiamo favorire, all'interno dello spazio europeo, un più intenso scambio scientifico e culturale.

L'Europa è stata la culla della scienza moderna, il continente dove sono sorte le prime Università. Non possiamo non ricordarcene ora che il potenziamento della attività e della capacità di attrazione dei nostri Istituti di ricerca e delle nostre Accademie è sentito come un compito di primaria importanza.

Le prime Università ebbero originariamente un carattere internazionale, che si rifletteva nella loro struttura organizzativa creata anche per favorire la collaborazione tra le diverse "nationes" che le componevano. Esse furono costituite grazie anche alla mobilità di professori e studenti : altrimenti i centri di studio di Oxford, Cambridge, Bologna, Parigi sarebbero rimasti semplicemente delle scuole locali. Lo stesso termine "Università" faceva riferimento ad una comunità di professori e studenti convenuti dalle più disparate regioni del nostro continente.

Ebbene, nell'Europa d'oggi, uno degli aspetti più importanti del processo di integrazione è la libertà di studiare, viaggiare e lavorare senza restrizioni. In uno spazio senza barriere, gli orizzonti culturali si espandono ; si moltiplicano le opportunità di crescita civile e culturale, di formazione e occupazione per i nostri giovani.

Queste condizioni favoriscono e presuppongono nello stesso tempo il crescente sviluppo della collaborazione tra gli studiosi dei vari paesi, e anche la creazione di centri comunitari di ricerca scientifica, come l'Università europea di Firenze.

L'Unione Europea incoraggia la mobilità di studenti e professori ; fornisce un quadro normativo per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi ; finanzia parte di questa mobilità offrendo borse di studio per allievi e insegnanti desiderosi di frequentare una delle oltre 2000 Università di 31 Paesi europei.

L'Unione Europea ha aiutato due milioni di giovani a compiere studi in Paesi diversi dal loro, favorendo l'apprendimento delle lingue, e la reciproca conoscenza delle diverse culture e civiltà nazionali, radicando in loro, nello stesso tempo, il sentimento di appartenenza ad un'unica comunità di valori. Secolari luoghi comuni e pregiudizi hanno cominciato ad attenuarsi e scomparire. Nella varietà delle sue forme e nella grande ricchezza dei suoi contenuti, l'insegnamento universitario europeo si propone come compito e impegno comune la formazione dell'individuo, la comunicazione di un sapere che promuove continuamente la conoscenza della realtà umana e sociale e lo sviluppo della società, un'educazione consapevole delle proprie tradizioni e, insieme, della possibilità e necessità di ininterrotta evoluzione e di cambiamento.

Ma lasciatemi tornare al discorso sugli inizi dell'avventura europea.

L'impegno volto a scongiurare nuove guerre distruggitrici nel cuore del nostro continente, è stato cruciale per i padri fondatori dell'Europa comunitaria e per la generazione del dopoguerra, ma non viene più percepito come fondamento sufficiente dei processi d'integrazione.

Grazie a oltre sessanta anni di pace ininterrotta in questa parte del mondo, i nostri giovani possono considerare la guerra come uno spettro remoto, come una minaccia che non li tocca direttamente. Allo stesso tempo, però, in un mondo sempre più globalizzato, essi sentono le situazioni di crisi e di conflitto, le disuguaglianze e le povertà che ancora caratterizzano tante aree, vicine e lontane, come realtà che entrano nella loro vita e interpellano le loro coscienze.

Dobbiamo dire che non può esistere un futuro senza la memoria del passato. Quest'ultima deve essere preservata. Ma l'Unione è chiamata a proporre nuove prospettive per l'avvenire. Indicando chiaramente la direzione che intende seguire, l'Europa riuscirà a rafforzare in tutte le nazioni un forte senso di identità europea, che è la premessa necessaria per iniziative politiche ambiziose e difficili.

Ad essa tocca ora consolidare la pace nell'intero continente, associando all'Unione anche i Balcani, e contribuire a un grande disegno di costruzione della pace nel mondo e di un più giusto e sicuro ordine internazionale. E ciò richiede una grande capacità di azione comune nel campo della politica estera, della sicurezza e della difesa.

Anche in una Europa e in un mondo non più divisi in due blocchi e dominati dal confronto tra le opposte superpotenze, siamo chiamati a fronteggiare sfide e minacce che insidiano la nostra pace e convivenza civile.

Tra tali sfide, quella di una crescita dell'immigrazione per effetto del declino demografico dei nostri paesi e della pressione di masse di diseredati che fuggono dalle regioni più povere del mondo per cercare condizioni di lavoro e di vita più umane. Sempre più urgente appare dunque la definizione di politiche comuni in questo settore.

La vitalità del modello europeo dipenderà anche dalla nostra capacità di integrare forze ed energie nuove dall'esterno - con i loro retaggi culturali, le loro diverse identità - associandole al nostro sistema di diritti e di regole.

Sviluppando un dialogo proficuo tra cittadini europei e residenti extra-comunitari riusciremo a consolidare la tradizione civile di un continente storicamente attraversato da molteplici incontri, sintesi ed osmosi ; quella di un'Unione che indica nel governo delle diversità la base stessa della sua coesione.

La minaccia del terrorismo internazionale di matrice fondamentalista islamica, bruscamente emersa dall'inaudito attacco dell'11 settembre 2001, va fronteggiata anche con il contributo europeo a missioni militari come quelle promosse dalle Nazioni Unite.

Essa sollecita nello stesso tempo aperture al dialogo tra le culture e tra le religioni, capacità di integrazione effettiva delle comunità straniere in ciascun paese europeo senza pretese di assimilazione forzata e senza rinunce alla salvaguardia del patrimonio di principi e di valori proprio delle nostre nazioni e dei nostri Stati.

Lo sviluppo di una politica estera e di sicurezza comune e la costruzione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia s'intrecciano tra loro strettamente ; sono parte di una stessa prospettiva di rafforzamento tanto della coesione delle società europee quanto del ruolo dell'Europa nel mondo.

E' peraltro fuori discussione l'importanza dei vincoli transatlantici, la necessità della più intensa cooperazione tra Europa e Stati Uniti, al fine di condurre al successo una strategia di pace e di sicurezza per il mondo libero, al fine di contrastare il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i traffici illeciti internazionali. Rinnovati vincoli transatlantici sono essenziali per entrambe le parti. Il futuro riserva imprevedibili confronti, che nessuna superpotenza può sperare di governare da sola in un mondo multipolare.

Se guardiamo dall'Europa all'insieme dei mutamenti dell'epoca recente, non possiamo non ricavarne uno stimolo potente a uscire dagli schemi di un passato ormai lontano. Ancor più attuale di ieri risulta il monito con cui uno dei maggiori artefici dell'unità europea, Jean Monnet, concluse nel 1976 le sue Memorie :

"Non possiamo fermarci quando attorno a noi il mondo intero è in movimento.... Come ieri le nostre province, oggi i nostri popoli debbono imparare a vivere insieme sotto regole e istituzioni liberamente consentite se essi vogliono attingere le dimensioni necessarie al loro progresso e conservare la padronanza del loro destino. Le nazioni sovrane del passato non sono più il quadro in cui possano risolversi i problemi del presente."

Quelle parole alludevano all'esigenza non di una semplice collaborazione o di una tradizionale alleanza tra Stati sovrani, ma di un'integrazione che desse luogo a forme di sovranità condivisa attraverso poteri conferiti dagli Stati nazionali a istituzioni sovranazionali. Questo è stato il corso della costruzione europea a partire dagli anni '50 del secolo scorso : un'originale combinazione tra nuove istituzioni sovranazionali - come la Commissione europea e il Parlamento europeo - e istituzioni come il Consiglio dei ministri e il Consiglio europeo rappresentative degli Stati nazionali che dunque non scompaiono, non perdono la loro identità e un ruolo ancora rilevante.

Su queste basi si è giunti al graduale allargamento degli Stati membri dell'Unione Europea, da 6 a 15 e infine da 15 a 27. Si è così compiuta quella riunificazione dell'Europa nella democrazia e nella pace, che la caduta dei regimi comunisti nell'area centrale e orientale del continente, il crollo dell'Unione Sovietica, il superamento di una pluridecennale divisione in blocchi contrapposti, hanno reso possibile. Ebbene, esiste nei nostri paesi la volontà politica di portare avanti questo processo d'integrazione? O c'è il rischio che prevalgano diffidenze e timori, tendenze al ripiegamento su orizzonti meno ambiziosi?

Guardiamo in faccia alle diffidenze e ai timori. E' innanzitutto la stessa parola "integrazione", lo stesso concetto di "integrazione" che sembra suscitare equivoci e preoccupazioni. So di affrontare un tema delicato e al quale il Regno Unito è molto sensibile, perché va al cuore della sovranità nazionale. Ma vorrei cercare di spiegare perché ritengo che alcuni timori non siano fondati. Si è sostenuto che l'obbiettivo proclamato di una sempre più stretta integrazione tradisse il proposito di giungere a una vera e propria liquidazione degli Stati nazionali : ma in effetti non era quella l'espressione che si poteva ritrovare nel Trattato istitutivo della Comunità europea e nel Trattato di Maastricht, bensì l'altra, molto diversa, "una sempre più stretta unione tra i popoli d'Europa". Si è comunque tenuto conto anche di quel possibile fraintendimento, ricorrendo ad espressioni diverse nel preambolo e negli articoli programmatici del Trattato sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004.

Su quel che ha significato tale Trattato vorrei soffermarmi più ampiamente, senza entrare nel merito della disputa politica sulla sua sorte.

Voi sapete che io credo fermamente nella necessità di completare il processo di ratifica del Trattato considerandola un obbligo democratico verso quei cittadini europei che hanno già espresso la loro volontà di ratificarlo. Diciotto su ventisette Stati membri l'hanno già ratificato. Li dobbiamo rispettare. Dobbiamo sempre ascoltare la voce dei nostri popoli.

Vorrei comunque cogliere ora alcune implicazioni di carattere generale del dibattito sul Trattato ai fini di un chiarimento di fondo sul quel che può dividere l'opinione pubblica europea.

Un timore più consistente di quello che riguardava le formulazioni da me ora ricordate, concerneva e concerne un'espansione continua e strisciante - che ci sarebbe stata nel passato e potrebbe ancora esserci nel futuro - delle competenze dell'Unione e, concretamente, degli interventi della Commissione europea. Ma proprio su questo punto il dibattito nella Convenzione sul futuro dell'Europa, tra il 2002 e il 2003 a Bruxelles, è stato molto aperto, non reticente, impegnato a dare risposte soddisfacenti alle preoccupazioni espresse soprattutto da alcuni paesi, tra i quali di certo il Regno Unito. Il nuovo Trattato - nel testo poi definito dalla Conferenza Intergovernativa e firmato nell'ottobre 2004 - ha infatti delimitato con una chiarezza e un rigore senza precedenti i settori di competenza esclusiva dell'Unione, e ha riaffermato i principi di sussidiarietà e proporzionalità dedicandovi anche uno speciale Protocollo che ne ha precisato le modalità di applicazione.

E si è ben tenuto conto della necessità di evitare interventi troppo invasivi della Commissione, dilatazioni eccessive della sua iniziativa legislativa, introducendo regole più severe e attribuendo ai Parlamenti nazionali la facoltà di contestare, far riesaminare e persino far ritirare i progetti presentati dalla Commissione o da altri organi dell'Unione. Se queste sono le preoccupazioni che sono venute crescendo in seno alle classi dirigenti e anche alle opinioni pubbliche in diversi paesi, esprimendosi in una richiesta di cambiamento rispetto alle prassi via via prevalse nella vita dell'Unione, ebbene col Trattato del 2004 si sono proprio create alcune condizioni per il cambiamento auspicato.

Ma un cambiamento ancor più necessario si è imposto e si impone per rispondere alle reazioni di insoddisfazione e di distacco dal progetto europeo provocate nei cittadini dal sentirsi estranei al processo di formazione delle decisioni dell'Unione e impotenti a influenzarlo. Questa è in qualche modo la questione della democrazia nell'Unione, che in parte richiede l'attribuzione di maggiori poteri al Parlamento europeo e il rafforzamento dei rapporti tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, in parte sollecita forme nuove di sistematica consultazione della società civile, forme nuove di democrazia partecipativa e di dialogo sociale. E anche di ciò si è ampiamente discusso nella Convenzione di Bruxelles, giungendo a soluzioni significative e condivise.

Naturalmente, non c'è rafforzamento possibile del carattere democratico dell'Unione, se si nega la legittimità democratica del Parlamento europeo pure eletto a suffragio universale come qualsiasi libero Parlamento, e si riconosce tale legittimità solo alle istituzioni nazionali, e segnatamente ai Parlamenti nazionali. Questi debbono certamente avere maggior peso nella formazione delle decisioni, attraverso il controllo degli orientamenti che i rispettivi governi esprimono nel Consiglio dei Ministri e nel Consiglio europeo, e attraverso un maggiore ascolto da parte del Parlamento europeo : ma il ruolo di quest'ultimo resta fondamentale.

E' infine giusto sostenere che molte cose debbano cambiare nelle scelte dell'Unione - a cominciare dalle priorità di bilancio, come ha suggerito il rapporto Sapir - e nella capacità di realizzazione effettiva di politiche innovative che pure sono state enunciate : dalla strategia di Lisbona alla svolta suggerita dal rapporto Kok per il mercato del lavoro. Ma la difficoltà o la riluttanza a procedere in queste direzioni dipende in larga misura da un difetto di volontà politica, o se si preferisce, da una crisi di leadership politica. E a ciò si può porre rimedio solo attraverso uno sforzo di riflessione delle classi dirigenti di tutti i paesi europei - vecchi e nuovi Stati membri dell'Unione - che si traduca in una più approfondita e convinta presa di coscienza delle radicali novità intervenute nel contesto mondiale e nelle nostre stesse società, e delle esigenze nuove di sviluppo del processo di integrazione in un'Europa ormai riunificata.

Bisogna in primo luogo essere convinti che l'economia e la politica del nostro tempo non hanno solo una dimensione nazionale e una dimensione mondiale : che tra la prima e la seconda c'è da valorizzare e far operare chiaramente una dimensione europea, quella che ha preso forma attraverso l'integrazione dei nostri paesi nella Comunità, da quando nacque con solo sei membri, e infine nell'Unione. E' cresciuta e si manifesta in tutto il mondo una domanda di Europa : abbiamo il dovere di raccoglierla.

E se - come affermò energicamente il Primo Ministro Blair nel suo discorso del giugno 2005 al Parlamento europeo - nessuno vuole "to retreat to a common market", perché l'Europa è "a political project", l'Unione è "a common political space in which we live as citizens", bisogna trarne concordemente le conseguenze. Innanzitutto, occorre trarne la conseguenza di far nascere un Trattato che, comunque lo si voglia chiamare, sancisca solennemente il quadro dei princìpi, dei diritti, degli obbiettivi, delle istituzioni e delle regole in cui si riconoscono tutti i paesi membri dell'Unione dopo il grande allargamento, e che fanno dell'Unione una comunità solidale, senza precedenti, di Stati e di popoli. E' questa una necessità che nessuna disputa accademica sul termine Costituzione può oscurare ; una necessità da tenere ben presente nel discutere come superare la crisi che è intervenuta nel processo di ratifica del Trattato che fu sottoscritto nell'ottobre 2004 a conclusione di un lungo negoziato e sulla base di un faticoso compromesso.

L'altra conseguenza da trarre dalla riflessione sulla persistente e perfino accresciuta validità e insostituibilità del progetto politico europeo, è quella del rinnovamento e rafforzamento delle istituzioni dell'Unione. Non basta volere una Unione dei progetti e dei fatti : non si può decidere e realizzare, non si possono dare ai cittadini risposte convincenti in termini di "delivery", se mancano regole per decidere, quando necessario a maggioranza, se mancano mezzi istituzionali più forti. Vogliamo davvero una politica estera e di sicurezza comune? Ma allora dobbiamo dotarci, secondo le previsioni del Trattato del 2004, di un ministro degli affari esteri dell'Unione, sostenuto da un servizio europeo per l'azione estera ; così come di una cooperazione strutturata permanente nel campo della difesa. L'unanime decisione del Consiglio europeo di giugno per la partecipazione a una missione delle Nazioni Unite in Libano, in una situazione critica per lo stabilimento della pace in un'area cruciale, ha rappresentato un segnale importante di ritrovata unità e volontà politica al vertice dell'Unione ; ma occorre creare le condizioni istituzionali per un sistematico sviluppo della capacità di iniziativa e di presenza europea sulla scena mondiale.

E non indico ora, ma è chiaro a ognuno di noi, quali nuove regole decisionali e quali nuovi mezzi istituzionali sono indispensabili per permettere all'Unione di fronteggiare le altre sfide e minacce cui mi sono riferito nella prima parte di questa mia esposizione.

Abbiamo bisogno, tutti insieme, di pensare l'Europa come una comunità, in nome dei suoi valori, della sua memoria, delle sue tradizioni, e coltivando il senso di un destino comune. E dobbiamo farne una comunità capace di agire, in quanto unita nella diversità : a questo fine, uno stimolo prezioso per la ricerca dei cambiamento necessari nel modo di essere dell'Unione, è venuto e può venire dal Regno Unito.

Questo paese, sia pure con una sensibilità propria, che gli deriva dal retaggio della storia - ma ogni nazione europea ha alle spalle una storia diversa da quella di tutte le altre - ha contribuito in modo determinante alla nascita dell'idea europea. Dapprima resistendo eroicamente, in difesa della libertà, contro il nazifascismo durante la seconda guerra mondiale ; poi indicando con Winston Churchill, in un discorso profetico, la prospettiva di una "regional organisation of Europe" a cui porre mano senza indugio - "if we are to form a United States of Europe, or whatever name it may take, we must begin now". E in effetti si cominciò, con un altro nome - "Comunità" - qualche anno dopo, avviando la grande impresa dell'integrazione europea. Il Regno Unito vi si associò quando ritenne che vi fossero le condizioni per farlo ; e vi è sempre rimasto legato. L'impresa continua, non è conclusa e l'Europa ha sempre bisogno del Regno Unito, come fattore d'equilibrio nel continente e come animatore del suo sviluppo civile e democratico.

Stiamo per celebrare il cinquantesimo anniversario dei Trattati di Roma. Ma occorre ancora, secondo le parole di quel lontano discorso di Zurigo, "an act of faith in the European family".